一般参加者のプロセス

一般参加者のプロセス

以下の説明を読んでいただき,学生が研究アイデアを立てやすくなるようにご指導ご協力のほどよろしくお願いいたします.

(1) [事前学習]割り当て必読資料の通読

ご多忙中に恐縮ではございますが,前もって割り当て必読資料にお目通しください.

1. 参加者名簿で自分が属するグループつまり1日目の輪講の番号を確認します.

(2) [1日目夜]グループディスカッションA

5つのグループに分かれて,各講師を(いる場合はモデレータも)囲んで,5室パラレルで行います.以下のことをお願いいたします.

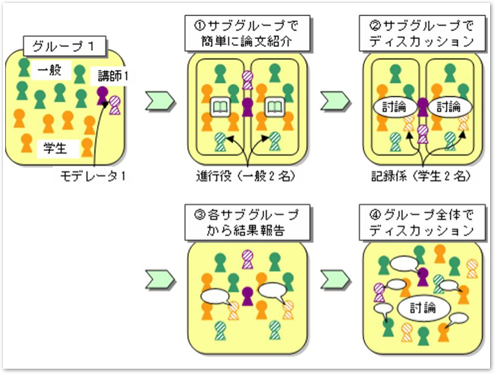

0. グループを,学生3名程度+一般3名程度の2つのサブグループに分けます.

一般参加者2名にサブグループの【進行役(チューター)】をしていただきます.

一般参加者2名にサブグループの【進行役(チューター)】をしていただきます.

1. サブグループ単位で学生が必読資料の内容を紹介しますので,適宜サポートをお願いします【20分程度】.

2. サブグループのまま,【必読資料】に基づいて疑問点や展開(例えば「こんな研究テーマを設定すると面白いのでは?」)について議論しますので,そのサポートをお願いします【30分程度】.

3. 各サブグループから議論の結果を報告してもらい,出てきたアイデアをグループ全員で共有します【10分程度】.

4. 講師やモデレータの方から寸評をもらいつつ,各アイデアについてグループ全員でディスカッションしますので,そのサポートをお願いします【30分程度】.

特に議論が停滞しそうな時や大きく逸脱しそうな時に,適宜コメントくださいますようお願いします.

特に議論が停滞しそうな時や大きく逸脱しそうな時に,適宜コメントくださいますようお願いします.

※ここでは,必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションしていただきます.学生が3日目の発表会のための材料を見出すようにサポートしてください.

ディスカッションAのプロセス概略図

(3) [2日目午後1]グループディスカッションB

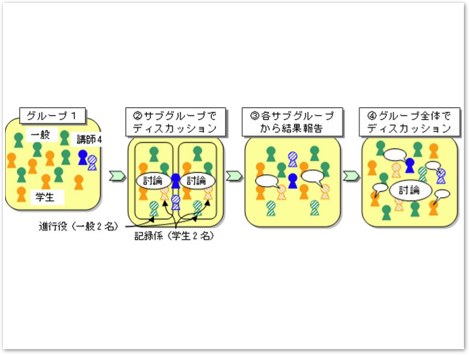

前日のディスカッションAとは異なる講師・モデレータを囲んで,5室パラレルで行います.

ディスカッションBでは,前日のディスカッションAの必読資料ベースではなく,主に【講演内容】に基づいて議論を行います.論文紹介のプロセスはありませんので,代わりに討論時間を長くしてください.特にディスカッションAで出てきたアイデアとの関連も探ります.

※ここでも,必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションしていただきます.学生が3日目の発表会のための材料を見出すように前日と同様にサポートしてください.

ディスカッションBのプロセス概略図

(4) [2日目午後2&夜]グループディスカッションC(学生メイン)

参加する必要はございませんが,学生から相談された際には,その議論に快く応じてくださいますようご協力のほどよろしくお願いいたします.

主体は学生ですから過剰なご支援は不要でございます.適宜サポートしてください.