学生参加者のプロセス

学生参加者のプロセス

ディスカッションと発表会は学生主体のイベントですし,なんといっても夏の「学校」ですから,以下の説明をよく読んで積極的に取り組んでください.

(1) [事前学習]割り当て必読資料の精読

【重要】前もって割り当て必読資料を必ず読み,レジュメを作成してきてください.

1. 参加者名簿で自分が属するグループつまり1日目の輪講の番号を確認します.

2. Webサイトから1日目の輪講の必読資料と参考文献をダウンロードします.

左欄の「輪講資料」という項目を選び,該当論文をクリックします.

(IDとパスワードは,参加登録された方にメールにて連絡済みです.)

左欄の「輪講資料」という項目を選び,該当論文をクリックします.

(IDとパスワードは,参加登録された方にメールにて連絡済みです.)

3. 必読資料に対して内容を簡潔にまとめ,論文紹介用のレジュメを作成します.

(ディスカッションで内容を紹介しますので,8部ほどご用意ください.)

(ディスカッションで内容を紹介しますので,8部ほどご用意ください.)

4. 読んだ論文に基づいて,自分なりに研究の展開を考えます.

(時間があれば参考文献や2日目の輪講の資料も読んでください.)

(時間があれば参考文献や2日目の輪講の資料も読んでください.)

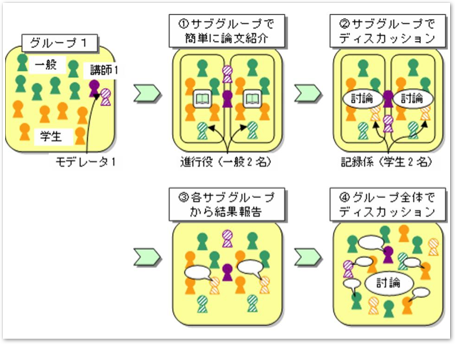

(2) [1日目夜]グループディスカッションA

5つのグループに分かれて,各講師を(いる場合はモデレータも)囲んで,5室パラレルで行います.

0. グループを,【学生3名程度】+【一般3名程度】の2つのサブグループに分けます.

1. サブグループ単位で読んだ必読資料の内容を紹介します【20分程度】.

2. サブグループのまま,【必読資料】に基づいて疑問点や展開(例えば「こんな研究テーマを設定すると面白いのでは?」)について議論します【30分程度】.

この際,学生1名が【記録係】となって議事録をとります.

この際,学生1名が【記録係】となって議事録をとります.

3. 各サブグループから議論の結果を報告してもらい,出てきたアイデアをグループ全員で共有します【10分程度】.

4. 講師やモデレータの方から寸評をもらいつつ,各アイデアについてグループ全員でディスカッションします【30分程度】.

※必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションして,3日目の発表会のための材料を見出す作業と位置づけます.

ディスカッションAのプロセス概略図

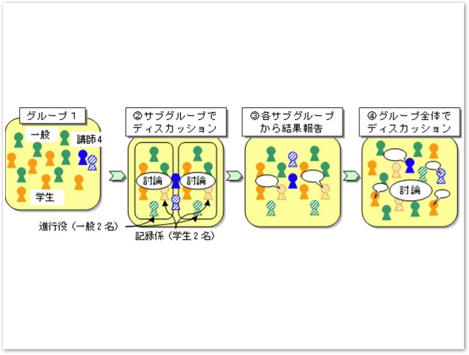

(3) [2日目午後1]グループディスカッションB

前日のディスカッションAとは異なる講師・モデレータを囲んで,5室パラレルで行います.

ディスカッションBでは,前日のディスカッションAの必読資料ベースではなく,主に【講演内容】に基づいて議論を行います.論文紹介のプロセスはありませんので,代わりに討論時間を長くしてください.特にディスカッションAで出てきたアイデアとの関連も探ります.

※ここでも,必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションして,3日目の発表会のための材料を見出す作業と位置づけます.

ディスカッションBのプロセス概略図

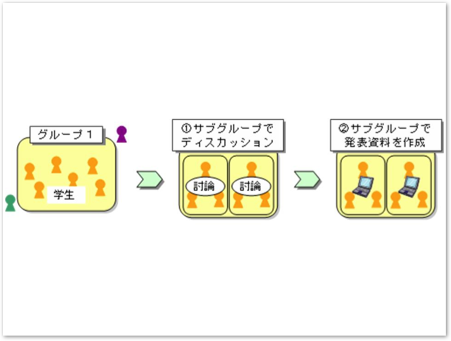

(4) [2日目午後2&夜]グループディスカッションC(学生メイン)

2つのサブグループ単位で学生が中心となって,3日日の発表会に向けて,より深く議論します.特にディスカッションAとBの内容を相互作用させて新しい研究アイデアを出し合います.

1. サブグループ単位で議論してもらい,発表会の研究アイデアを立てます.

2. 3日目の発表用にパワーポイントなどで発表資料を作成します.

(各自ノートパソコンをご持参ください.)

(各自ノートパソコンをご持参ください.)

※ 3日目の発表時間は質疑応答を含めて10分程度とします.

ディスカッションCのプロセス概略図